RE: Buchbesprechungen

Ergänzende Bemerkung zu Sellners Buch

Es ist dabei problematisch, den Unterschied zwischen völkischem Gedankengut und Selbstschutz des Staates im Auge zu behalten. Es kann nicht funktionieren, wenn ein Sozialstaat seine Grenzen zu weltweitem Zuzug in die Sozialsysteme öffnet. Dass das so wäre ist gängige Propaganda. Tatsächlich findet die aktuelle Politik keine Lösung im Spagat das Asylrecht zu beachten, der lamentierenden Wünsche der Wirtschaft genügend Arbeitskräfte zu bekommen, die drohende Überalterung der Bevölkerung und den damit verbundenen Druck auf die Renten und Sozialsysteme, der Ethik, Leute bei der Ausweisung nicht in Gefahr zu bringen.

Zudem ist Deutschland kein sehr attraktives Einwanderungsland für Arbeitskräfte aus anderen Industrieländern. In Ihrer Not versucht es die Politik auf Druck der Wirtschaft auch in Ländern mit erheblichen kulturellen Unterschieden.

Die Profite sind oberstes Gebot. Die völlig aufgeblähte Exportwirtschaft droht wegen der mangelnden Arbeitskräfte und der hohen Energiepreise zu schrumpfen. Der Staat soll die Wirtschaft entlasten, alle denkbaren Gruppen subventionieren, die Steuern senken aber gleichzeitig Investieren und tatkräftig und effektiv den Umbau der Wirtschaft auf CO2- Neutralität vorantreiben und finanzieren, den die international eingegangenen Verpflichtungen hinsichtlich des Klimawandels erfordern. Schulden dürfen nicht oder nur eingeschränkt gemacht werden.

Das kann nicht funktionieren. Die Perspektiven sind schlecht, die "kleinen Leute" spüren die Folgen der Probleme schmerzhaft und suchen Schuldige.

Die sind in den farblich und kulturell verschiedenen Neumitbürgern schnell gefunden. Da gibt es auch großen Missbrauch. Da haben Väter angeblich 12 Kinder und holen diese und ihre afrikanischen Mütter ins Land und in die Sozialsysteme. Jugendliche Gruppen ziehen durchs Land bedrohen Bürger und belästigen Frauen. Dass das statistisch gesehen nicht mehr Personen mit Migrationshintergrund sind als solche, deren Eltern unter Hitler einen Arier-Pass hatten interessiert da nicht.

Da bekommt so eine Bande von Massenvergewaltigern Bewährungsstrafen und wenn die auch noch dunkelhäutig sind, dann wünscht sich so Mancher die Gaskammern zurück.

Kriminalität darf nicht geduldet werden und die Höhe der Strafe kann durchaus diskutiert werden, aber für alle Bürger. Den Zuzug von Ausländern auf eine Menge zu begrenzen, die noch integriert werden kann, ist ebenfalls notwendig. Personen die staatliche Leistungen erhalten zu verpflichten auch was für den Staat zu tun und sich nach Möglichkeit selbst zu erhalten ist eine konsequente und berechtigte Forderung.

Aber wegen des emotionalen Ärgers und diffusen Hasses auf Ausländer und Obrigkeit einen rassistisch völkischen Staat zu fordern der selbst gut integrierte, perfekt deutsch sprechende Staatsbürger ausweisen, die eigenen Kinderproduktion massiv ankurbeln möchte, um der Wirtschaft die geforderten Arbeitskräfte zur Verfügung stellen zu können, ist völlig undiskutabel.

Wozu der neue Nationalismus führt, kann man gut an extrem rechten Kreisen in Ungarn und Rumänien sehen, die bereits diskutieren, wie man die gerade im Stich gelassene Ukraine nach ihrer Niederlage aufteilen könnte. Neben Russland wollen auch andere "große Nationen" ihren Anteil am Kuchen. Überall wird aufgerüstet. Brauchen wir tatsächlich eine neuen Runde national imperialistischer Kriege um der eigenen überlegenen Rasse die Geltung zu verschaffen, die sie glaubt, dass sie ihr zustehe?

- petias

-

Beiträge: 942 Registriert am: 09.06.2020

Buchbesprechung

John Seymour: Die Lerchen singen so schön

John Seymour, geboren 1914 in London, gestorben 2004 in Irland

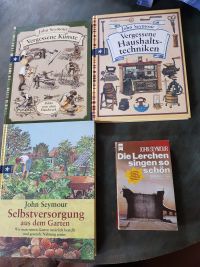

Ein Griff in mein Bücherregal brachte die Bücher von ihm aus obiger Abbildung zum Vorschein. Sein bekanntestes Buch "Das große Buch vom Leben auf dem Lande" konnte ich gerade nicht finden, ist möglicherweise verliehen.

Das Taschenbuch ist meine neueste Erwerbung, antiquarisch, denn es ist vergriffen und auf Empfehlung von Eule, der wir schon ein paar Kommentare und Geschichten hier verdanken.

"Die Lerchen singen so schön" Originaltitel: "The larks they sang melodious" erschein 1982

Seymour lebte einige Zeit in Afrika, kämpfte im zweiten Weltkrieg, Ab 1957 betrieb er eine Selbstversorgerfarm in Afrika und lebte mit seiner Familie hauptsächlich von eigenen Erzeugnissen.

Nach einigen Jahren zogen sie nach Wales auf die Farm "Fachongle Isaf". Dort setze er das Selbstversorgerleben fort und schrieb Bücher, die in den 1970er Jahren sehr populär wurden. Mich erreichten seine ersten Bücher, während ich in einer Studenten-Land-WG nähe Regensburg lebte und zusammen mit Anderen das Selbstversorger-Landleben erprobte.

1981 übergaben John Seymour und seine Frau den Hof ihren Kindern und sie zogen nach Irland. Dort entstand 1982 der Roman: ""Die Lerchen singen so schön", um den es hier geht.

Die Geschichte:

Das Buch tut so, als wäre es das erste, das nach dem großen Zusammenbruch gedruckt wird und somit ein Zeichen für die wieder einkehrende Normalität ist. Es ist der Bericht von einigen Personen, die die Ereignisse aus ihrer Sicht schildern.

Was war passiert? Ende der 80er Jahre, also ein Near Future Roman (er erschein 1982), kommt England durch schlechte Politik abwechselnd durch die Regierungen gestellt von Labour und von den Konservativen, in große Schwierigkeiten. Ölimporte und Rohstoffeinfuhren bleiben aus. Es beginnt ein Generalstreik, der die gesamte Wirtschaft zum Erliegen bringt.

Das Militär übernimmt die Herrschaft, sichert sich die noch vorhandenen Öl-Vorräte (Benzin, Diesel) um mobil und handlungsfähig zu bleiben. Das Militär verhindert Plünderungen und Aufstände durch Erschießungen und gibt die Parole aus, alles werde geregelt und komme wieder in Ordnung.

Die Landwirtschaft hat verheerende Ergebnisse. Sie besteht hauptsächlich noch aus Großbetreibern wie „London Farming“, die zum größten Teil von künstlichem Mineraldünger, fertigen Futtermittelmischungen für die Massentierhaltung, chemischen Spritzmittel für die Felder und Medikamenten für die Tierzucht abhängig ist. Das alles bleibt aus und geht zur Neige. Seuchen brechen aus unter den Tieren, die verenden in Massen oder müssen gekeult (getötet werden). Es gibt kaum noch Fleisch, die Ernteerträge sind jämmerlich.

Die Handlung konzentriert sich auf Ostengland, auf die Grafschaft Suffolk, die zwischen Norfolk und East Anglia liegt. Auch dort sind die Bauern gezwungen worden, ihre kleinen Höfe aufzugeben und an London Farming zu verkaufen. Nur einer, Bob Hurlock, begünstigt unter anderem durch eine Erbschaft seiner Frau Jessie, hat durchgehalten und bewirtschaftet seine 15 Hektar Farm seit vielen Jahren ökologisch, mit Mist und Gründüngung, Fruchtwechsel und Mischfruchtanbau. Bei ihm ist das Land gesund, die Erträge gut. Das bleibt auch in der Krise so. Seine Erträge gehen nicht zurück, seine Tiere z.B. eine kleine Schweineherde, sind gesund und munter. Seine Frau Jessi erzeugt Saatgut für den eigenen Betrieb, verkauft davon sogar an andere. Sie nimmt Waisenkinder auf, unterstützt Flüchtlinge, die das Land überfluten.

Bob braucht keinen Traktor. Er hat Ochsen dazu abgerichtet, Pflug und Wagen zu ziehen.

Clifford Brown ist der Leiter von „London Farming“ in Suffolk. Er schickt kurzerhand seine Mähdrescher auf die Felder von Bob Hurlock und raubt dessen Getreide noch viel zu früh vor der Reife. Die Körner müssen mit Öl- betriebenen Trocknungsanlagen getrocknet werden, wie verrückt!

Bob protestiert, wird aber massiv bedroht und nach Hause geschickt. Als Brown seine Schweine abholen lassen will, bittet er die Leute herein und bewirtet sie. Er sagt, sie sollen "Einen heben", während er die Schweine transportfähig macht. Bob erschießt kurzerhand seine Schweine. Er kommt zurück und meldet sie bereit. "Einen Eber", sagt er, "braucht Brown nicht. Ficken kann er selber!"

Bob wird verhaftet, verurteilt und in ein Straflager deportiert. Seine Familie wird aus Vergeltung im eignen Hof festgesetzt. Bob flieht mit ein paar Kameraden, sie gehen in den Widerstand. Sie beschaffen sich Waffen, darunter eine Bazooka, und greifen Öl, Vorratsdepots und Einheiten des Militärs an. Seine Familie soll zur Strafe und zur Rache getötet werden. Bob ist der Meinung, dies wäre geschehen und wird zum unerbittlichen Widerstandskämpfer.

Die Soldaten haben Angst, werden selbst unerbittlich, vergewaltigen und morden. Ein schmutziger Krieg. Schließlich zieht sich die Armee aus Suffolk zurück, schließt das Land aber ein. Bob macht sich auf die Suche nach Mike Miller, einem alten Kapitän, der die einzige intakte Segel-Schaluppe betreibt. Mit seiner Hilfe kann die Blockade des Militärs durchbrochen werden. Zudem erfährt Bob, dass der seine Familie gerettet haben könnte, bevor sie getötet werden sollte. Er findet Mike, die Schaluppe und seine Familie und alle kehren zurück nach Hause und entwickeln einen neuen Kleinstaat. Bob wird Diktator, seine Frau und Freunde Minister. Alle finden es gut. Man erlernt Bobs Techniken der Landwirtschaft, die alten Bauern bekommen ihr Land zurück, neue bekommen nach einer dreijährigen Lehrzeit auf anderen Farmen eigenes Land zugewiesen. In den Schulen lernt man Gartenbau und Landwirtschaft und praktische Kenntnisse in Holz und Eisenverarbeitung. Jeder lernt Nahrung anzubauen, schon, damit die eigenen Wurzeln nicht verkümmern, Grundkenntnisse aller überlebenswichtigen Techniken und vertieft eine Spezialfertigkeit, in der er gut ist, und die ihn interessiert. Man hat eigenes Geld, das reines Tauschmittel ist. Die Gasthäuser brauen ihr eigenes Bier, man hat Zeit, viel Arbeit, ist glücklich. Mit der Schaluppe wird Handel getrieben. Schließlich, als klar wird, dass es dem Ausland nicht besser geht und keine Hilfe kommt, das alte Leben passé ist, gibt die Armee auf und es entstehen viele kleine Staaten in Selbstverwaltung, hohem Selbstversorger-Grad, guten nachbarschaftlichen Beziehungen und Handel.

Zwei kleine Handlungen möchte ich noch zur Illustration herausheben. Die erste zeigt Seymours Glauben in die Ethik des Militärs und die menschlichen Werte in einigen Bereichen. Er selbst war Soldat im zweiten Weltkrieg.

Als Bob Hurlock seine Familie wiederfand, war sein 14 Jähriger Sohn verschwunden. Der hatte sich auf den Weg gemacht, den Vater zu suchen. Er beruhigte seine Frau mit dem Hinweis, dass ihm schon nichts passieren würde, da es in England schließlich keine Löwen gäbe. (Da gab es wohl einschlägige Erlebnisse Seymours in Afrika)

Eine zweite Episode hat mich stark berührt. Hurlock wurde in seiner Zeit als Diktator von einem Außenstehenden aufgefordert, sich doch zur Wahl zu stellen. Er würde doch ohnehin gewinnen. Bob lehnte das ab. Begründung: er könnte verlieren. Noch gäbe es zu viele Menschen, die zumindest insgeheim hofften, es mögen wieder Güter aus dem Ausland fließen und es werden wie früher. Diese Hoffnung verbänden sie mit der Armee. Er würde mit den Wahlen warten, bis diese Hoffnung endgültig verschwunden ist. Als die Wahlen mit Bobs Einverständnis kamen, stellten weder er noch seine Frau Jessi sich zur Wahl. Sie zogen sich auf ihre Farm zurück und lebten das Leben, wie sie es immer wollten. Die Zeiten waren wieder gut!

Ich stimme (leider) Bob Hurlock zu. Die Demokratie ist eine Schönwetterveranstaltung. Geht es hart auf hart, ist das Wahlvolk einfach zu blöd für die richtige Entscheidung! Das Problem ist nur, wo sind die untadeligen Weisen, die sich zum Diktator eignen? Leider scheitert daran Platons "Staat" der von weisen Philosophen gelenkt wird. Ich fürchte sehr, die KI könnte sich dafür empfehlen!

Der Titel "The larks they sang melodious" bezieht sich auf ein lokales Volkslied, das die Widerstandskämpfer als Parole sangen.

Résumé:

Der Zusammenbruch mag etwas unerklärt und unvermittelt erscheinen, die Kämpfe und Wirren arg milde, die Idylle danach unglaubwürdig und blauäugig. Da gibt es tatsächlich ein Zurück zum Mittelalter und zur regionalen Kleinstaaterei als zu einem goldenen Zeitalter, das es so nicht gab.

Der Punkt, den ich aus dem Buch für mich entnehme, und um den es Seymour zeitlebens ging, ist die Fähigkeit des Menschen, kleiner menschlicher Gruppenverbänden, für die er geschaffen ist, sich selbst zu versorgen, unabhängig zu sein von globalen Strukturen.

Was Seymour aus der Sicht von 1980 beschreibt: die zunehmende Abhängigkeit von zentralen Verwaltungen, von der Versorgung mit Gütern, der Bereitstellung von Lebensgrundlagen, hat sich bis heute dramatisch verschärft. Wer von uns könnte auch nur noch ein paar Tage überleben, wenn er und die Seinen auf sich allein gestellt wäre. Wie verwundbar, anfällig, verletzlich und schwach macht uns das. Zu einem Spielball von Manipulatoren. Lasst uns nicht zusehen, wie wir unsere Selbstbestimmung komplett verlieren. Ein Leben aus gigantischen Lebensmittelfabriken ohne Bezug zu Boden und Natur ist kein menschliches Leben mehr. Ich will nicht zum Mitglied eines Ameisenstaates gemacht werden, das, komplett überflüssig geworden, von wem auch immer, schließlich abgeschaltet wird.

"Begib dich gleich hinaus aufs Feld, fang an zu hacken und zu graben ..."

Aber es gibt kein Zurück. Das gab es nie. Wir müssen nach vorne! Wo das genau ist, müssen wir noch herausfinden. Das, was wichtig war, soll erhalten bleiben, was vom Neuen gut und nützlich ist für eine menschliche Zukunft, soll vorsichtig geprüft und in den Alltag integriert werden.

Die Entscheidung fällen muss jeder Einzelne für sich.

- petias

-

Beiträge: 942 Registriert am: 09.06.2020

RE: Buchbesprechungen

Zitat von petias im Beitrag #17

Aber es gibt kein Zurück. Das gab es nie. Wir müssen nach vorne! Wo das genau ist, müssen wir noch herausfinden. Das, was wichtig war, soll erhalten bleiben, was vom Neuen gut und nützlich ist für eine menschliche Zukunft, soll vorsichtig geprüft und in den Alltag integriert werden.

Die Entscheidung fällen muss jeder Einzelne für sich.

Du hast davon recht konkrete Vorstellungen, scheint mir.

Aber welchen Sinn hat es, zur Krisenvorbereitung auf dem Lande zu leben und sein eigenes Gemüse anzubauen, wenn zu erwarten ist, dass plündernde Vandalen aus der Stadt alles klauen und kaputt machen. Wehrt man sich, bringen sie dich um.

Noch ein Gedanke: Heute gibt es schon so viele Solaranlagen und Windräder, dass das Ausbleibern von Öllieferungen keinen Zusammenbruch der Stromversorgung mehr bedeuten würde.

- fiatlucem

-

Beiträge: 15 Registriert am: 01.04.2022

RE: Buchbesprechungen

Hallo Fiatlucem,

schön wieder einen Beitrag von Dir beantworten zu können!

Zitat von fiatlucem im Beitrag #18

Du hast davon recht konkrete Vorstellungen, scheint mir.

ja, meine Vorstellungen entwickle ich in diesem Forum. Ich könnte gelegentlich etwas Hilfe gebrauchen

!

!Zitat von fiatlucem im Beitrag #18

Aber welchen Sinn hat es, zur Krisenvorbereitung auf dem Lande zu leben und sein eigenes Gemüse anzubauen, wenn zu erwarten ist, dass plündernde Vandalen aus der Stadt alles klauen und kaputt machen. Wehrt man sich, bringen sie dich um.

Das Getreide vom Lichthügel kann man weder von der Lage her noch von der Menge her mit dem Mähdrescher mähen!

Mal ernst: ich mache das nicht nur wegen der Vorbereitung auf Krisen. Es ist schon so recht schön und befriedigend. Kommt eine Krise, kann das recht schleichend sein und muss nicht zum Showdown führen. Schon jetzt wäre das - sagen wir für einen Bürgergeld-Empfänger - viel einfacher davon zu leben, würde er seine Nahrung weitgehend selbst erzeugen und Zeit dafür sinnvoll aufwenden, die sonst vielleicht auch Geld kosten würde. Das ist auch eine Art Krisenbewältigung. Einen gewissen Schutz vor Plünderungen der Gemüsebeete bietet es, wenn möglichst viele Nachbarn es genau so machen. Kommt es hart auf hart, müssten sich Gleichgesinnte lokal zusammenschließen und sich schützen oder gar einen Deal mit einer "Schutzmacht" abschließen, wie das in der Romanstudie NWO hier im Forum angedeutet wird.

Es ist trotzdem sinnvoll, Vorräte für ein paar Monate versteckt einzulagern um über eine akute Krise zu kommen. Wichtiger noch, als dass selbst angebaute Lebensmittel in der Krise konkret zur Verfügung stehen ist das "gewusst wie" neudeutsch "know how" und die Infrastruktur der Selbstversorgung. Ein Buch zum Thema im Regal stehen zu haben reicht da nicht aus.

Für mich ist es wichtig, die Wurzeln zu Natur und eigner Herkunft nicht zu verlieren. Sollte das Fremdversorgungs-System kippen oder die, die es wollen freigeben, ist der Weg zum neuen Alltag nicht so weit und Andere können sogar noch profitieren. Für mich Grund genug!

Zitat von fiatlucem im Beitrag #18

Noch ein Gedanke: Heute gibt es schon so viele Solaranlagen und Windräder, dass das Ausbleibern von Öllieferungen keinen Zusammenbruch der Stromversorgung mehr bedeuten würde.

Da hast Du recht! Eine aufs Wesentliche reduzierte und machbare neuen Welt würde heute anders aussehen, als in den 80ern aus denen Seymours Buch "berichtet". Eule meint, es könnte bald einen realistischen KI-generierten Roman zum Thema geben, der alle aktuellen Faktoren berücksichtigt.

Bis dahin, oder trotzdem, schreiben wir einfach selbst welche!

- petias

-

Beiträge: 942 Registriert am: 09.06.2020

RE: Buchbesprechungen

Zitat von petias im Beitrag #19

Kommt es hart auf hart, müssten sich Gleichgesinnte lokal zusammenschließen und sich schützen oder gar einen Deal mit einer "Schutzmacht" abschließen, wie das in der Romanstudie NWO hier im Forum angedeutet wird.

Wo in "Neue Weltordnung" soll das denn sein? Kannst du bitte einen Link posten?

- fiatlucem

-

Beiträge: 15 Registriert am: 01.04.2022

RE: Buchbesprechungen

Zitat von fiatlucem im Beitrag #20

Wo in "Neue Weltordnung" soll das denn sein? Kannst du bitte einen Link posten?

NWO 22: Plattform 17

- petias

-

Beiträge: 942 Registriert am: 09.06.2020